Le Festival Bach, présenté par son auteur

LE FESTIVAL BACH DE 1950

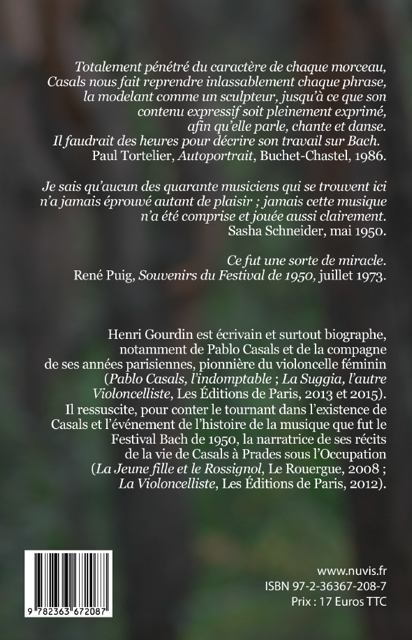

Je suis écrivain et surtout biographe, notamment de Pablo Casals et de sa compagne des années parisiennes (Pablo Casals, l’indomptable ; La Suggia, l’autre Violoncelliste, Les Éditions de Paris, 2013 et 2015). J’ai consacré trois autres livres au séjour du maître à Prades sous l’occupation (La Jeune fille et le Rossignol, Le Rouergue, 2008 ; La Violoncelliste, Les Éditions de Paris, 2012) et au cours du Festival qu’il dirigea en 1950 en commémoration de la mort de Bach (Le Festival Bach, Nuvis, 2024). Trois livres sous forme de récits par une même narratrice, Marie, élève imaginaire de Casals au Conservatoire de Barcelone dans les années 1930, réfugiée dans les Pyrénées-Orientales comme lui à la Retirada, violoncelliste de l’orchestre du festival en 1950.

Pourquoi cette forme apparentée au roman ? J’y suis venu dans les années 2000, faute de trouver un éditeur pour une biographie de Pau. Les portes de la biographie étant fermées, et mon désir de le faire connaître d’autant plus vif, je l’ai glissé dans un récit, entouré de quelques personnages fictifs, pour le porter vers le public plus large que la biographie rebute avec son image de genre sérieux voire cérébral. Les deux livres qui en ont résulté ont trouvé leur public et j’y ai repensé quand je me suis mis en tête de faire connaître le festival qui a sorti le maître de son isolement et ouvert une nouvelle page de sa vie. Marie était là, exilée en Amérique à la fin du tome 2.J’ai réussi à la joindre et elle m’a donné son accord pour une suite de ses aventures avec Casals.

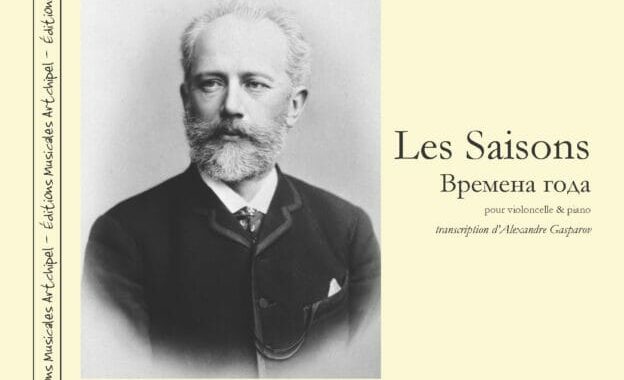

Ce festival fut-il « l’événement musical du siècle » annoncé par la presse ? Peut-être pas il a marqué l’histoire de la musique occidentale. Pourquoi ? Eh bien parce que, en sortant de la guerre 1940-45, les musiciens du monde ont convenu de célébrer solennellement le deux-centième anniversaire de la mort de Jean-Sébastien Bach (1685-1750), d’en faire le premier événement musical planétaire de l’après-guerre et, évidemment, d’y associer son incomparable interprète et défenseur, Pablo Casals. Réputation justifiée : Pau a découvert les Suites pour violoncelle seul à treize ans et les a portées patiemment, opiniâtrement (l’opiniâtreté est un trait dominant de son caractère) à la connaissance des mélomanes ; il a réhabilité Bach, donné de ses œuvres des interprétations magistrales et acquis, en un demi-siècle de fréquentation quotidienne du Cantor, une connaissance intime de l’homme et de l’œuvre.

Le spécialiste de Bach a consenti à participer à sa commémoration mais pas tout de suite, car il avait fait le vœu de ne plus se produire en public tant que Franco régnerait en Espagne. Il a donc commencé par refuser, encore et encore. Sans l’obstination et l’habileté de Sasha Schneider, le violoniste américain qui l’a redécouvert après la guerre, le festival n’aurait pas eu lieu. Casals finit par accepter à condition que l’événement se tienne sur le lieu de son exil (et non à Londres, à Paris, à New York comme on le lui proposait), que les artistes jouent sans cachet, que les bénéfices éventuels aillent aux réfugiés catalans, etc. etc. Ainsi fut fait. Toutes ses conditions furent acceptées et pratiquées.

Festival Bach donc programme Bach, exclusivement. Je donne en annexe du livre le programme musical jour par jour, la liste des musiciens de l’orchestre, la liste des solistes, la liste des enregistrements aujourd’hui mythiques de la Columbia et bien d’autres informations pratiques sur un événement qui, curieusement, n’a pas suscité de publication jusqu’à celle-ci. Et le récit prend toutes ces données en compte naturellement, pas question de falsifier ou de dénaturer un événement aussi essentiel de l’histoire de la musique dite « classique ». Pas question de falsifier Bach ou Casals.

Célébration historique, vraiment ? Tout dépend du point de vue où on se place. Pour les passionnés de Bach et de Casals, la célébration du Cantor et la réapparition du rénovateur du cello sont des événements majeurs de la renommée et de l’existence du maestro. Pour les autres, ce fut effectivement un fait musical majeur : le premier de l’après-guerre, mobilisant les meilleurs solistes de l’époque (sans cachet, je le rappelle), sous la baguette et sous l’archet du meilleur connaisseur de Bach, avec des enregistrements historiques qu’on écoute encore soixante-dix ans plus tard et qu’on écoutera encore longtemps certainement. Ancêtre du Festival de Prades, aussi. Tenu dans les conditions tout de même assez particulières de Prades en 1950 : difficultés d’accès et même d’alimentation, très peu d’hôtels, concerts dans l’acoustique discutable de l’église Saint-Pierre de Prades et dans les ruines de l’abbaye Saint-Michel de Cuxa. Je n’y ai cru moi-même qu’en voyant les photos.

Le pupitre des violoncelles, dans l’orchestre du festival, était dirigé par Paul Tortelier, encore jeune interprète à l’époque mais très estimé de Casals. Il comprenait des artistes peu connus aujourd’hui : Madeline Foley, l’une des toute premières interprètes à séjourner à Prades dans les années 1940, Daniel Seidenberg, Leopold Teraspulsky, A. E. Thomas (la celliste américaine qui, dans le « roman », cède sa place à Marie, la narratrice), le celliste et professeur suisse Rudolph von Tobel, très courtisé comme l’un des premiers et rares élèves de Casals à Prades après-guerre et comme auteur de l’un des rares ouvrages sur lui.

Daniel Seidenberg (né en 1906, trente ans après Casals) a été successivement soliste et chambriste de l’Orchestre de Philadelphie, violoncelle solo du Chicago Symphony Chorus, directeur du département de violoncelle du Chicago Musical College, fondateur et principal acteur de la Seidenberg Little Symphony, chef attitré de l’Orchestre symphonique du Connecticut. Et Leopold Teraspulsky, élève à la Manhattan School of Music de Diran Alexanian l’ami et « passeur » de Casals*, après un premier récital au Town Hall de New York à 18 ans, est entré à l’Orchestre symphonique de Pittsburgh à 21 ans et en fut violoncelliste solo jusqu’à la fin de la guerre.

Du reste, le pupitre des violoncelles n’est pas le seul à révéler des personnalités oubliées. Je suis allé de surprise en surprise en découvrant les trente tuttistes de l’orchestre constitué, pour le festival, par Casals et Schneider.

Dans le pupitre des violons, vous avez Enric Casals frère de Pau bien entendu, venu d’Espagne franquiste pour la durée du festival, c’est plus étonnant, et vous avez Beatrice Dassin, épouse du cinéaste Jules Dassin et mère du chanteur de variété Joe Dassin. Dans les contrebasses, à côté du fameux et très français Pierre Carrière, très prisé des orchestres parisiens, vous avez la jeune noire américaine June Rotenberg, partenaire à 24 ans du saxophoniste ténor Ben Webster (1909-1973), du saxophoniste-clarinettiste-compositeur Lester Young (1909-1959), de la pianiste et compositrice Mary Lou Williams (compositrice avec Andy Kirk de Mary’s idea en 1930, de Twinklin’ en 1938, The zodiac suite en 1945), et de Duke Ellington, de Benny Goodman, de Thelonious Monk, de Charlie Parker, de Dizzy Gillespie, et membre quelques années plus tard d’un trio mythique avec Mary Lou Williams au piano et Bridget O’Flynn à la batterie ! C’est le genre de curiosité qu’on découvre en se documentant sur le Festival Bach de 1950.

Autre curiosité : la presque parité (avant la lettre, le mot n’était pas inventé, la chose encore moins) : onze femmes pour quinze hommes sur les cinq pupitres de cordes, douze femmes pour vingt-cinq hommes sur l’ensemble de l’orchestre, soit un peu moins de la moitié des cordes et un peu moins du tiers de la phalange complète. Et idem pour les solistes. Quarante ans AVANT l’entrée d’une première jupe aux Philarmoniques de Vienne, de Munich et de Berlin.

Détails par https://www.henrigourdin.com/project/le-festival-bach/

Henri Gourdin, biographe de Pablo Casals.

Août 2024

*Le traité d’Alexanian (Traité théorique et pratique du Violoncelle, Salabert, 1922), publié à Paris en 1922, et simultanément en anglais par Frederick Fairbanks (Theoretical and Practical Treatise of the Violoncello, Salabert, 1922), relaie les conceptions innovantes pour ne pas dire révolutionnaires de Casals telles qu’il les exposa à son ami violoncelliste Diran Alexanian au cours de leurs entretiens à Paris de décembre 1910 à février 1914. N’ayant ni le temps ni le gout d’écrire, Pau lui a dicté ou du moins transmis l’essentiel de son texte.

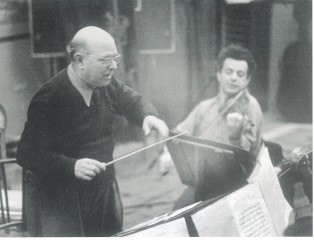

Casals et Schneider (1950) : « Les deux promoteurs du festival : Pablo Casals, le directeur artistique et « Sasha » Schneider, l’organisateur. »

Casals, Interdit d’applaudir (1950) : « Les autorités ecclésiastiques ont fini par autoriser la tenue des concerts dans l’église Saint-Pierre de Prades sous réserve de respecter les usages, en particulier l’interdiction d’applaudir ou de manifester un sentiment quelconque. Interdiction enfreinte par l’évêque, et l’assemblée à sa suite, à la toute fin du dernier concert. »

Casals devant Saint-Pierre (1950) : « Pablo Casals a joué une des six Suites pour violoncelles seul, devant le retable de l’église Saint-Pierre de Prades, en ouverture de chacune des six soirées de concert » ou « Pablo Casals devant le retable de l’église Saint-Pierre de Prades »

Promeneur à Prades (1959)

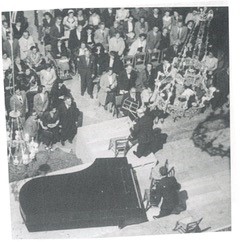

Saint-Michel (1950) : « Le Festival a programmé au pied levé un concert supplémentaire dans les ruines de l’abbaye de Saint-Michel-de-Cuxa. Aux risques et périls des participants ! »